Ici Paris occupé (par les Américains)

Latitude : 48°52′0,00″ N

Longitude : 2°19′60,00″ E

Altitude : 0 m

Date : 1er décembre 2024

Ici Paris opprimé par Macron

Latitude : 48°52′0,00″ N

Longitude : 2°19′60,00″ E

Altitude : 0 m

Date : 1er décembre 2024

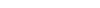

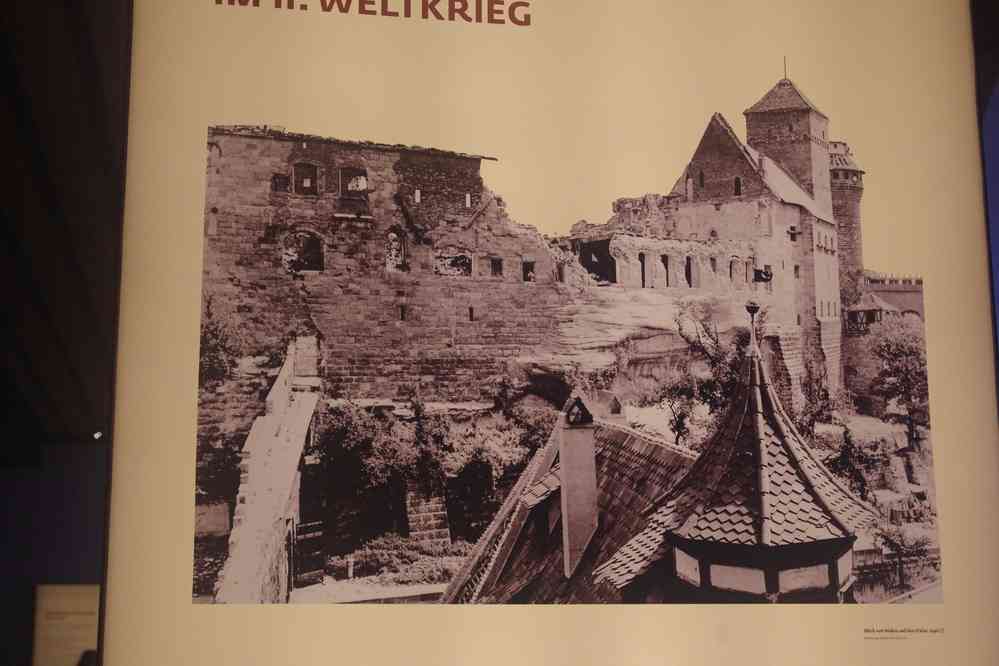

L’état du Burggrafenburg après les bombardements

(photo exposée dans le donjon)

Parmi les coffrets proposés, il y avait (à un prix conséquent évidemment) une intégrale de l’ensemble des opéras de Wagner, incluant les œuvres de jeunesse rarement jouées : La Défense d’aimer (das Liebesverbot), les Fées et Rienzi. Je ne l’ai pas acheté, quoiqu’ayant un peu hésité. J’avais pu entendre les Fées au Châtelet en 2009, une œuvre que je n’avais pas trouvée dénuée d’intérêt et où la « patte » de Wagner se faisait nettement sentir. Par ailleurs je possède un enregistrement (piraté) de Rienzi (que je n’ai écouté qu’une seule fois dans son intégralité), il s’agit d’un ouvrage interminable, de qualité inégale, parfois présenté à titre de boutade comme « le meilleur opéra de Meyerbeer ». Pour ce qui est de la La Défense d’Aimer, qui est un opéra comique de 1834, je ne l’ai jamais entendue et je pensais qu’il n’en existait aucun enregistrement.

Prêt pour la représentation de Siegfried (8 août 2023)

Second séjour à Bayreuth

Assister au festival de Bayreuth en 2019 avait été à l’époque un grand moment, dont j’étais encore plus satisfait quelques mois après, alors que nous nous trouvions tous enfermés entre quatre murs et que le festival suivant — pour la première fois depuis la guerre — se trouvait annulé. Même si mon goût pour Wagner ne vient pas de ma famille, j’ai commencé à m’intéresser à ce compositeur dès la fin de mon adolescence. L’œuvre de Wagner est un monde en soi auquel il est difficile de s’initier, et que j’avais abordé par le Vaisseau Fantôme et Tannhaüser, de ses ouvrages probablement les plus faciles à appréhender, étant plus classiques et plus proches de Weber et de son Freischütz que j’écoutais souvent à l’époque. Un choix qui peut paraître logique mais que j’ai tendance à renier maintenant, ces deux opéras de Wagner étant ceux que j’apprécie dorénavant le moins. Les œuvres plus tardives du Maître me rebutaient, me paraissant à l’époque succession interminable de récitatifs, de chromatismes et de sonneries de cuivres tonitruantes, dépourvues de mélodies, de chœurs, et même d’action, bref, de tout ce qui peut aider un auditeur débutant à se familiariser avec un opéra. L’Anneau du Nibelung en particulier et ses quinze heures de musique, véritable Himalaya de la musique classique, me paraissait alors aussi inaccessible que l’Annapurna aux alpinistes de 1950. Je n’en connaissais que quelques extraits symphoniques gravés sur deux disques laser que mon père — qui pourtant goûtait peu Wagner — m’avait un jour offert. On pouvait y entendre, bien sûr, l’inénarrable Chevauchée des Walkyries (j’ai failli écrire « vache qui rit »), les Murmures de la Forêt, l’Entrée des Dieux au Walhalla de la fin de l’Or du Rhin, le Voyage de Siegfried sur le Rhin et la Marche Funèbre du Crépuscule des Dieux. Extraits symphoniques qui constituent une pâle entrée en matière, on n’y découvre rien du chant wagnérien qui est si particulier, cela contribuerait plutôt à renforcer les préjugés sur Wagner (tonitruant, sans mélodie, etc…). Mais j’ai quand même pu, à cette occasion, découvrir quelques petites choses du Ring — notamment certains leitmotive comme l’Épée ou la Malédiction qui se retrouvent dans plusieurs de ces extraits, et même qu’il existe une sorte de lien musical entre eux.

J’ai rencontré peu d’autres amateurs de Wagner au cours de ma vie, peu de personnes avec qui j‘aurais pu partager ce centre d’intérêt. La tendance de fond est que parmi les amateurs de musique classique (déjà très minoritaires, et de plus en plus, dans notre pays), les amateurs d’opéra constituent un sous ensemble au sein duquel les « wagnérophiles » sont une petite minorité. D’aucuns diront qu’il en est de même de tous les genres de musique ; mais peu de compositeurs à mon sens suscitent autant de rejet que Wagner. Le déclic est peut-être venu chez moi d’un camarade de l’X, dont j’ai d’ailleurs oublié le nom, qui logeait à mon étage et qui avait pour habitude de travailler en écoutant du Wagner. Je ne sais pas comment il faisait, d’ailleurs ça me faisait plutôt rigoler, mais cela a été aussi une véritable révélation. Car ce qu’il écoutait (le plus souvent) c’était la véritable chevauchée des Walkyries, celle avec les voix, l’inimitable Walkürenruf, qui donne à ce passage toute sa force et tout son caractère. Rien à voir avec la version instrumentale, pâle succédané de la version chantée, simple musique d’accompagnement en dépit de ses cuivres pléthoriques, mais malheureusement presque universellement diffusée sous cette forme et même recyclée dans certain film américain de caniveau.

J’ai quand même mis du temps pour « entrer » dans le Ring. J’ai acheté le coffret dès le début des années 1990, au Virgin des Champs-Élysées (magasin depuis longtemps disparu) dans l’une des meilleures versions, celle de Karl Böhm enregistrée en 1967 à Bayreuth ; puis l’Avant-Scène-Opéra, que j’ai potassé des années durant ; et enfin, plus tardivement, la partition d’orchestre intégrale que j’ai annotée consciencieusement pour y repérer chaque leitmotiv. J’ai assisté à plusieurs intégrales à Paris, une première au Châtelet en 1994, dirigée par Jeffrey Tate, et qui reste à ce jour mon meilleur Ring. Les séances commençaient en milieu d’après midi, mais comme j’étais alors étudiant en thèse je pouvais m’absenter sans rien dire à personne. Il y a eu ensuite un second Ring, toujours au Châtelet, en 2005/2006 avec Christoph Eschenbach (avant que cette salle, hélas, ne sombre dans la variété et ne devienne infréquentable), puis un troisième à l’opéra Bastille en 2010/2011 dont j’aime autant oublier la mise en scène. Et enfin, une version de concert à la Philharmonie en 2018 que j’ai également trouvée mémorable en dépit des défaillances de Wotan à la fin de la Walkyrie. Version magnifiquement interprétée par l’orchestre du Mariinsky de Saint-Pétersbourg dirigée par l’irremplaçable Valery Gergiev, lequel m’a quelques années durant offert de remarquables soirées dans cette salle excentrée, avant d’en être scandaleusement exclu pour de basses raisons politiques. Depuis lors, bizarrement, je vais beaucoup moins souvent à la Philharmonie…

Mais revenons à Bayreuth et au Ring : mon voyage de 2019, au cours duquel j’avais pu entendre trois ouvrages majeurs de Wagner, à savoir Lohengrin, Parsifal, et enfin Tristan et Isolde, m’avait subjugué tout en me laissant un peu sur ma faim. Car il manquait bien évidement à cette liste, le Ring, l’ouvrage pour lequel la salle avait été construite et pour lequel je m’étais bien promis de revenir un jour. Un jour dont je ne pensais pas qu’il surviendrait si vite. Car il est de notoriété publique qu’il est difficile d’assister au festival de Bayreuth, le nombre de demandes excédant plusieurs fois le nombre de places. Le Festival applique pour les attribuer une politique relativement équitable (en dehors, bien évidemment, des passe-droits inévitablement attribués à quelques crapules dans le genre de von der Leyen). Il faut faire une demande chaque année, patiemment, en précisant à chaque fois les spectacles auxquels on souhaite assister. Pourvu d’avoir été persévérant et de ne pas avoir oublié une année, chacun est sûr à 100 % d’obtenir satisfaction à la fin. Au bout de combien de temps, là est la question. Pour le festival de 2019, je pense que j’ai dû formuler 5 ou 6 demandes. Pensant ensuite attendre un peu, je n’ai pas effectué de demande en 2019, ni en 2020 (le festival de 2021 étant réservé aux spectateurs de l’édition annulée de 2020), ni non plus en 2021 en raison du passeport sanitaire et de mon choix de ne pas me faire vacciner. J’ai donc renvoyé ma première demande fin 2022, pariant sur le fait qu’ils n’en remettraient pas une couche avec le Covid… Demande qui a donc été acceptée, à ma grande surprise. Est-ce que les personnes étant déjà venues une fois bénéficient d’un privilège, ou bien est-ce un effet de la crise de Bayreuth ? Car oui, il y a bien crise à Bayreuth où les demandes diminuent paraît-il d’année en année (on notera au passage que le prix des places n’est pas exorbitant pour un festival d’opéra, pour le Ring j’ai payé 4 fois 260 €). Des places sont maintenant proposées pour des soirées du Ring isolées, et il y a même eu des invendus, chose jusqu’alors impensable (j’ai ainsi constaté quelques places vides pour Siegfried). On peut trouver un plusieurs explications à cela, le fait est qu’il y a de moins en moins d’amateurs de classique, de lyrique, et que Wagner ne s’aborde pas en quatre matins (je suis bien placé pour le savoir, même si, probablement, nombreux sont ceux parmi les spectateurs qui ont été initiés à Wagner dès l’enfance). Il y a aussi l’inanité de nombreuses mises en scène, pour ne parler de leur laideur, malheureusement là-dessus Bayreuth ne fait pas exception et n’a rien à envier à par exemple l’opéra Bastille — j’aurais l’occasion d’y revenir. Ce serait là, à mon avis, la première chose à revoir dans l’organisation du festival mais j’ai peur que ce soit pas la voie que choisissent les organisateurs, faisant déjà entendre le petite musique de « l’accueil d’un plus large public ». Le wokisme fait des ravages à Bayreuth comme ailleurs, leur rêve étant bien évidemment de faire venir sur la Colline Verte des hordes de jeunes de banlieue afin de « refléter la composition de la société ». Exactement ce qu’il s’est passé au Châtelet il y a vingt ans, j’y ai déjà fait allusion, on a d’abord vu des classes de collégiens bigarrés installés — aux frais du contribuable — au milieu des spectateurs dans les catégories moyennes. Leurs places étaient en théorie éparpillées, mais il s’arrangeaient pour se regrouper, et — l’opéra les ennuyant profondément, bien évidemment — ils passaient leur temps à s’agiter en gâchant littéralement la soirée de ceux qui avaient payé leur place. La suite logique n’a pas été, bien évidemment, de renoncer à cette idée funeste, mais de modifier la programmation pour s’adapter à ce nouveau public, il n’y a donc plus d’opéra ni même de classique au Châtelet et je n’y mets plus jamais les pieds. On peut donc s’attendre aux mêmes travers à Bayreuth, ils vont commencer par ouvrir la salle à d’autres répertoires (et pas uniquement la IXe de Beethoven), ensuite ce seront des spectacles de variétés, et puis comme ils n’arriveront plus à remplir la salle pour des œuvres de Wagner qui durent quatre heures ils arrêteront Wagner. Das Ende, comme le clame Wotan à l’acte II de la Walkyrie. J’espère avoir été trop pessimiste…

Nuremberg

Mon second voyage à Bayreuth a été une réédition du premier par bien des égards : même mode de déplacement (voyage individuel, déplacement en avion jusqu’à Nuremberg puis en train) ; même hôtel à Bayreuth que la première fois (pourquoi changer ?). Entre les spectacles, beaucoup de rééditions dans les visites. Et aussi, malheureusement, une météo aussi exécrable que la première fois. La principale différence a été la longueur du séjour (presque une semaine), puisqu’à Bayreuth les soirées du Ring ne sont jamais consécutives. Et puis, afin d’éviter le stress du voyage et la mésaventure que j’avais eue la première fois, j’ai réservé mon avion la veille du premier spectacle, passant une première nuit à Nuremberg. J’ai aussi réservé un bagage en soute, ce qui m’a permis d’emporter davantage de choses, incluant notamment un ordinateur portable ainsi qu’un appareil photo réflex (et donc de prendre tout de même de plus belles photos que la première fois). J’ai choisi en outre un vol direct, par la compagnie Hop, filiale d’Air France. J’ai pu à cette occasion découvrir à Roissy le petit terminal 2G dont je ne soupçonnais pas l’existence, une aérogare à taille humaine, quasiment réservée à la compagnie nationale. Dans l’avion, malgré la brièveté du vol, un petit en-cas gratuit, je ne savais pas que cela se pratiquait encore.

Donc une première journée passée à Nuremberg, après avoir non sans mal déposé mes bagages à la consigne de la gare. Mes premières pérégrinations dans la ville ont suivi peu ou prou le même itinéraire qu’en 2019, avant que je m’en rende compte et décide de m’en écarter.

Évidemment la météo était ce qu’elle était; mais les rares éclaircies offraient tout de même, parfois, des éclairages intéressants. Ci-dessus les remparts de la ville ainsi que le petit quartier du Handwerkerhof Nürnberg (une usine à touristes dans laquelle je ne me suis pas attardé). Ensuite la Königstraße, l’artère qui conduit à l’église Saint-Laurent (St.Lorenzkirche).

Erdbeeren signifie fraises en allemand : tout bon germaniste sait cela !

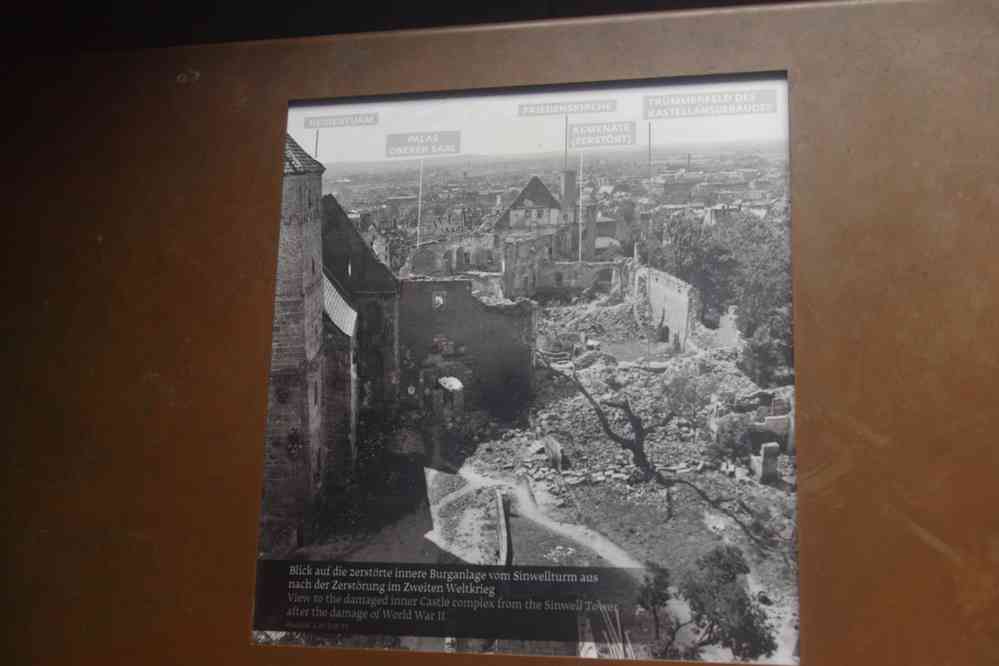

À gauche une tour située devant l’église St.Lorenzkirche (à l’angle de la Karolinenstraße) ; à droite un détail des sculptures de cette même église.

Ce prestidigitateur (photographié le lendemain matin) faisait de la lévitation devant l’église (j’ai pris la photo discrètement sans donner de pièce). Il y a un trucage, bien évidemment. Il restait en place (tout en étant bien vivant…), je ne l’ai donc pas vu se mettre en position. Ce n’est donc pas comme dans Tintin au Tibet…

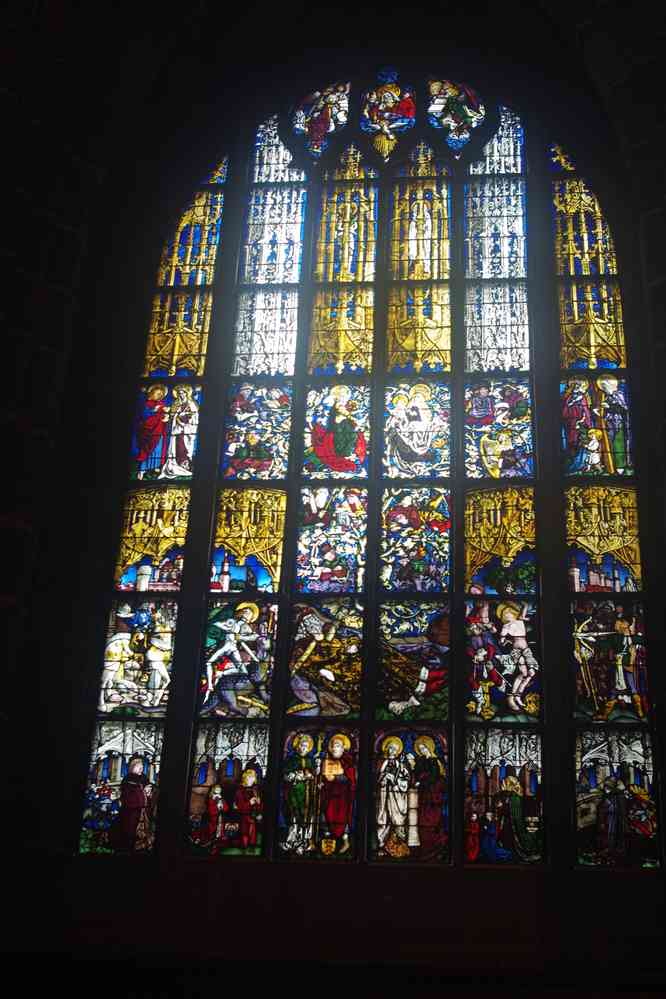

Je suis ensuite entré dans la St.Lorenzkirche (église évangélique), dans laquelle j’ai passé un certain temps, bien que l’ayant déjà visitée en 2019. J’avais en effet une profonde motivation : cela me permettait d’échapper à l’averse !

La musique d’orgue remplissait la nef au moment où je suis entré. Chose rare, le buffet d’orgue n’est pas situé en hauteur mais au sol à proximité de l’autel, j’ai donc pu discrètement photographier l’organiste.

J’ai déjà photographié et présenté en 2019, l’annonciation à Marie, œuvre de Veit Stoß (1517-1518) suspendue au-dessus de la nef.

Autre élément remarquable, le tabernacle d’Adam Kraft (1493-1496). Le sculpteur se serait lui-même représenté, à genoux supportant le balcon de l’œuvre.

Cette sculpture fait plusieurs mètres de haut (adossée à un pilier), il est quasiment impossible de la photographier intégralement. J’ai tenté le panoramique vertical, le résultat a le mérite d’exister…

De retour à l’air libre, j’ai quitté l’itinéraire de 2019 pour suivre (en partie) un parcours balisé dans la ville tel que décrit dans le guide Vert. J’ai notamment été voir l’église Katharinenkirche, laissée à l’état de ruines après la guerre. Elle faisait partie d’un couvent.

Si j’ai fait un détour par cette église, c’est que l’endroit m’interpellait pour une raison très particulière : ce serait dans ce couvent Sainte-Catherine que répétaient les maîtres chanteurs de Nuremberg (lesquels ont vraiment existé, de même que le plus célèbre d’entre eux, Hans Sachs, 1494-1576). Histoire de faire le lien avec le sujet principal de cette page, puisque, rappelons-le, Les Maîtres chanteurs de Nuremberg est le titre d’un (magnifique) opéra de Wagner, interminable d’ailleurs, mais très différent par ailleurs du reste de l’œuvre du Maître puisqu’il s’agit d’un opéra comique. Très loin des cuivres grandiloquents et des chromatismes exacerbés, on a ici affaire à une œuvre très légère, très subtile, et même quasi-mozartienne par certains aspects. Je ne l’ai vue représentée qu’une seule fois, à l’opéra Bastille en 2016 (un spectacle inoubliable !), et c’est la dernière œuvre que j’aurais bien aimé entendre à Bayreuth, même si je me méfie des mises en scène des Allemands et de leur excessive propension à casser les codes, pour reprendre le jargon à la mode.

Passage ensuite par l’ancien Hôtel-Dieu (Heilig-Geist-Spital), manifestement intégralement reconstruit après les bombardements. Il est bâti sur une île ainsi que sur une arche enjambant la rivière Pegnitz, à l’instar de ce qu’était l’Hôtel-Dieu de Paris avant les méfaits du baron Haussmann.

Retour à l’itinéraire de 2019 avec la place Hauptmarkt où trône la fameuse fontaine Schöner Brunnen (visible sur photo centrale ci-dessous mais que je n’ai pas photographiée en gros plan ; on pourra se reporter aux photos de 2019). L’église catholique Frauenkirche (Notre-Dame) qui jouxte la place et que j’avais visitée en 2019, était cette fois ci fermée pour restauration (à droite ci-dessous).

Passage devant l’ancien hôtel de ville (Altes Rathaus) que je n’ai pas davantage visité qu’en 2019.

Puis, l’église évangélique St. Sebald, manifestement la plus importante de la ville, dans laquelle je me suis une nouvelle fois attardé (probablement encore pour des raisons météorologiques…). Cette église est de style composite, romane dans la partie occidentale et gothique pour le reste. Elle comporte en outre un double chœur (un à chaque extrémité), ce qui semble être une spécialité de la région puisque l’on retrouve cette particularité dans la cathédrale de Bamberg que je visiterai quelques jours plus tard. Le tombeau du saint éponyme (Sébald de Nuremberg, qui a vécu au XIIe siècle) se trouve dans la partie est.

Je me suis ensuite dirigé vers les hauteurs de la ville, dans le quartier de la maison d’Albrecht Dürer, que je n’ai pas visitée. Ce quartier renferme quelques maisons anciennes à colombages, semble-t-il épargnées par les bombardements. Il était possible de pénétrer dans l’une d’entre elle, la maison de Pilate (Pilatushaus), en cours de restauration par une association mais d’accès libre. Depuis les fenêtres du toit mansardé, on jouit d’une vue intéressante ainsi que sur les remparts avoisinants (la vue générale de la maison est tirée de Wikipedia).

D’autres vues du quartier et des remparts, en direction du château impérial (Kaiserburg)…

ainsi qu’un panoramique que j’ai pris un peu plus tard, depuis les remparts.

Je n’avais pas pu visiter le château impérial en 2019, les lieux étant fermés, vraisemblablement pour restauration. J’ai pu combler ce manque cette fois-ci. J’avais surtout envie de monter au donjon, mais j’ai tout de même visité une partie du château et du musée qu’il s’y trouve. En l’occurrence le Burggrafenburg, la partie la plus ancienne du château, mais presque entièrement refaite en 1420, avant d’être très endommagée par les bombardements et donc (outrageusement) restaurée après guerre. Le musée retrace l’histoire du Saint-Empire romain germanique, cet empire allemand millénaire qui a disparu au XIXe siècle. Empire qui n’avait pas de capitale, le Kaiser (l’empereur) voyageait beaucoup et possédait un château (un Kaiserburg) dans chaque grande ville.

Mes connaissances sur le Saint-Empire romain germanique sont je le concède très parcellaires ; mais qu’en est-il des jeunes Allemands ? J’ai eu l’impression que ce musée, surtout visité par des familles allemandes avec de jeunes enfants (cela existe encore…), sert en quelque sorte de palliatif aux carences du système éducatif pour tenter de combler la méconnaissance crasse qu’ont aujourd’hui les Allemands de leur histoire. Un peu à l’image chez nous du musée de l’histoire militaire aux Invalides qui semble remplir une fonction similaire.

Cette sphère armillaire que j’ai photographiée dans le musée est sans doute anecdotique et fort éloignée de la thématique de mon voyage ; mais j’y voyais un lien fortuit avec un autre voyage dont je rentrais tout juste, dans l’archipel portugais des Açores. Une sphère armillaire est une modélisation du mouvement apparent des astres dans le système géocentrique (et donc faux) de Ptolémée. C’est surtout le symbole de l’empire portugais au moment de sa toute-puissance, à savoir à l’époque de Manuel Ier (qui régna de 1495 à 1521) ; on la retrouve sur le drapeau portugais actuel. Mais je n’ai pas compris ce que faisait cette sphère armillaire dans le palais impérial de Nuremberg.

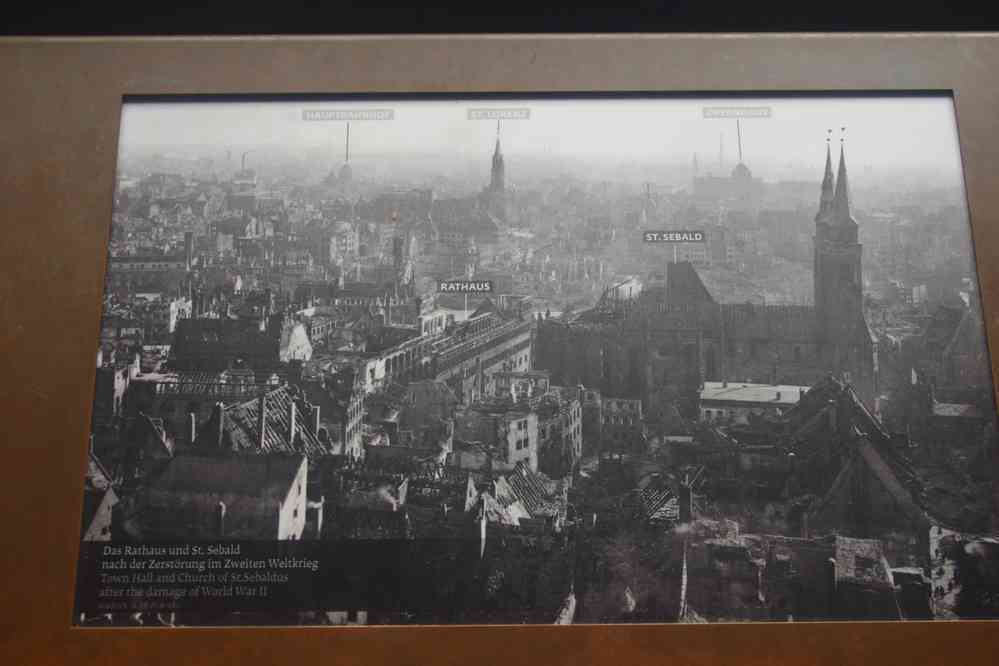

Ensuite je suis monté au donjon (Sinwellturm), le point culminant de la ville de Nuremberg. Datant de la seconde moitié du XIIIe siècle, haute de 41 mètres (à une altitude de 389 mètres), elle a miraculeusement échappé aux bombardements en dépit de sa position surexposée.

Après ce panoramique, quelques photos détaillées :

La première photo ci-dessus, qui montre le quartier St.Sebald, pourra être comparée avec ces deux clichés historiques exposés à l’intérieur du donjon : celui de gauche montre le même quartier avant-guerre tandis que celui de droite a été pris juste après les bombardements.

Ci-dessous l’escalier interne qui semble d’époque.

Il est possible semble-il de faire une partie du tour de la ville par les remparts, lesquels sont aménagés en jardin public (Burggarten). J’ai commencé, mais je n’ai pas été très loin, commençant à fatiguer et jugeant qu’il était temps de gagner mon hôtel (situé non loin de la gare, mais côté sud, opposé à la vieille ville).

J’ai dîné en ville (pas très local…), et quand je suis ressorti j’étais content d’avoir pensé à mon parapluie…

Le lendemain était le jour du premier spectacle à Bayreuth, l’Or du Rhin. Le plus bref des opéras de la Tétralogie (deux heures et demie sans entracte), la séance commence aussi plus tard que les autres jours, 18 heures (au lieu de 16). Cela me laissait donc du temps pour effectuer encore des visites à Nuremberg, d’autant que l’hôtel de Bayreuth avait spécifié que les chambres ne seraient pas disponibles avant 15 heures. Mon idée était donc de visiter ce matin là le fameux musée national germanique, le « Louvre allemand » qui renferme paraît-il, entre autres, pléthore d’œuvres d’Albrecht Dürer (1471-1528), célèbre peintre et graveur allemand, la gloire de Nuremberg. J’ai commencé le matin par déposer de nouveau mon bagage à la consigne, puis par prendre au distributeur un billet de train pour Bayreuth. Mais sur le distributeur en regard de l’horaire du train que je comptais prendre à la mi journée, figurait une indication en allemand que je comprenais mal. Craignant que la circulation de ce train ne soit perturbée, j’ai finalement opté pour un train en fin de matinée, et de ce fait renoncé au musée pour aujourd’hui ; je comptais alors retourner à Nuremberg pour le visiter le lundi suivant, journée sans spectacle à Bayreuth. Sauf que (je m’en suis aperçu le matin même, heureusement avant de quitter Bayreuth) le lundi est le jour de fermeture hebdomadaire de ce musée. Réservant pour l’excursion à Bamberg la seconde journée libre, celle du mercredi, qui était la seule correcte du point de vue des prévisions météo, j’ai de ce fait renoncé au musée national germanique… avec tout de même un peu de culpabilité, à défaut d’une véritable déception car je concède que ce genre de musée est pour moi davantage une épreuve qu’un plaisir.

In fine, j’ai surtout tué le temps au cours de cette dernière matinée à Nuremberg. La ville était d’ailleurs peu animée à cette heure (nous étions samedi). J’ai un peu marché le long des remparts à partir de la gare. L’une des stations de métro est construite au même niveau que la douve et est visible depuis celle-ci.

(Les photos de cette matinée, contrairement à celles de la veille et à celles des jours suivants à Bayreuth, ont été prises avec un petit appareil : pensant visiter le musée ce matin là, j’avais en effet laissé le gros dans mon bagage à la consigne.).

Par curiosité, j’ai également été voir l’opéra de Nuremberg qui se trouve à proximité (son dôme était visible la veille depuis le donjon du château).

Retour ensuite à la gare, bien à temps pour attraper mon train. Ce qui d’ailleurs n’était pas plus mal puisque ce dernier était bondé, avec des gens debout. Le trajet pour Bayreuth dure 55 minutes, la voie n’est pas électrifiée et traverse un beau paysage vallonné. La région est paraît-il propice à la randonnée, mais je n’étais pas venu pour ça (de toutes façons il aurait fallu une voiture, et en plus la météo n’était pas franchement favorable).

La ville de Bayreuth

Je suis descendu à Bayreuth au même hôtel qu’en 2019, à savoir l’hôtel Arvena. Assez cher mais bien situé, à dix minutes à pied du centre-ville — mon GPS de randonnée m’a d’ailleurs aidé à optimiser le trajet pour m’y rendre, j’empruntais une promenade cycliste aménagée le long du Roter Main, la rivière (canalisée) qui arrose Bayreuth. Il est également possible de se rendre au Festspielhaus à pied, même si cette année je ne l’ai pas fait au moment des spectacles (contrairement à 2019). Cet hôtel est entièrement dévolu aux festivaliers, je ne sais d’ailleurs s’il fonctionne le reste de l’année. Une heure avant le début de chaque spectacle, un transport est organisé pour la Colline verte (la petite navette garée devant l’hôtel étant très insuffisante, l’hôtel affrète également un gros bus urbain de Bayreuth qui est plein comme un œuf).

Voici quelques photos de la ville de Bayreuth, prises tout au long de mon séjour. Ci-dessous le Roter Main (lequel porte bien son nom…) après les fortes pluies du début de semaine, puis plus tard pendant mon séjour après que le niveau eut fortement baissé.

Ici les restes de remparts, que l’on peut découvrir en remontant depuis la rivière. Photo prise en fin de séjour par une journée plus ensoleillée.

La ville a beaucoup souffert des bombardements (quoiqu’un peu moins que Nuremberg). En outre, chose que j’ignorais en 2019, elle a également subi après-guerre des opérations urbanistiques qui auraient été plus destructrices que les bombardements. Il subsiste toutefois un centre historique assez agréable, avec une place et une grande rue piétonne, la Maximilianstraße (le soir tout de même, et plus encore le week-end, l’animation tombe vite).

La fontaine Wittelsbacher Brunnen qui se trouve face à l’opéra des Margraves (Opernstraße) :

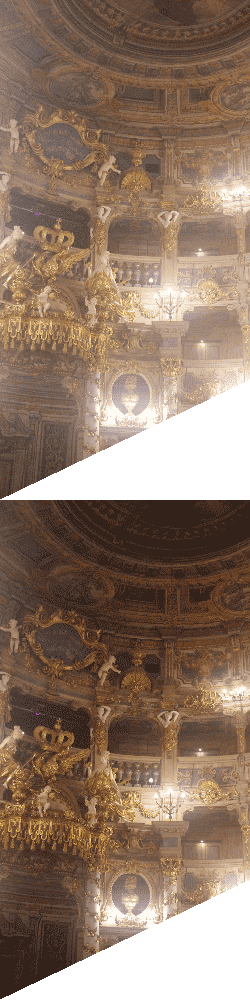

L’opéra des Margraves (Markgräfliches Opernhaus), auquel je viens de faire allusion, constitue le joyau architectural de la ville de Bayreuth, miraculeusement épargné par les bombardements. Cette salle d’opéra baroque magnifiquement décorée, bâtie au milieu du XVIIIe siècle sur commande de la princesse Wilhelmine de Bayreuth, est restée inchangée depuis cette époque. Cette salle de 500 places était alors la plus grande d’Allemagne, un rang qu’elle a conservé jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle. Elle est inscrite au patrimoine de l’Unesco.

L’opéra des Margraves a longtemps été en restauration, au grand dam des festivaliers qui ne pouvaient la visiter. Elle venait tout juste de rouvrir lors de mon premier festival en 2019. Depuis, un musée a été aménagé et la visite de la salle est intégrée dans celle du musée.

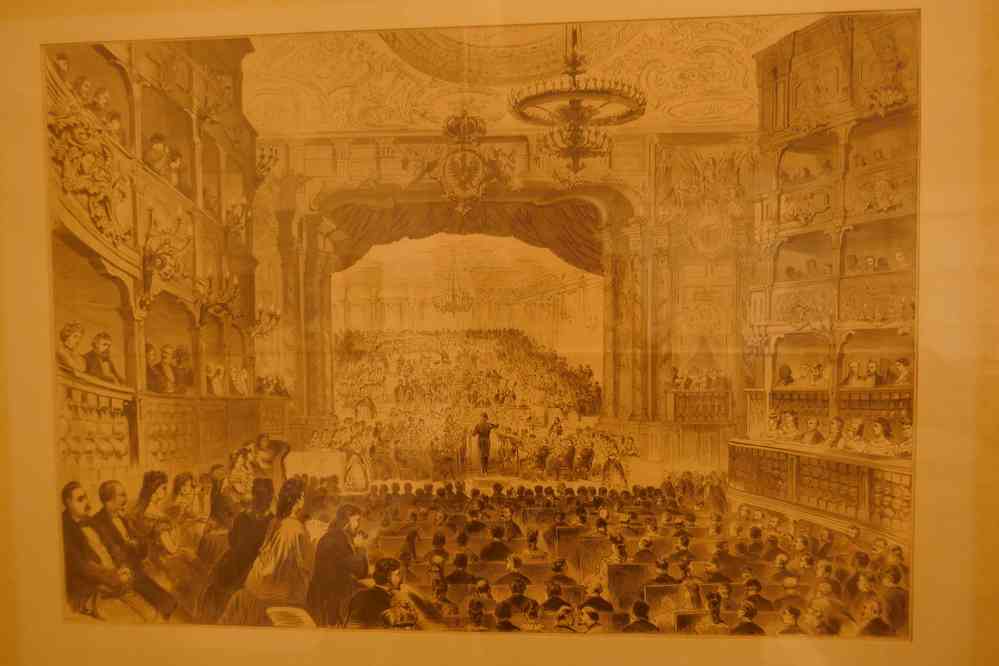

La salle est toujours utilisée de nos jours pour des représentations d’opéra, sauf que… Wagner n’y a pas droit de cité. C’est exclusivement le répertoire baroque qui est produit ici. Elle a pourtant bel et bien un lien avec Wagner, puisque le compositeur avait envisagé de l’utiliser pour y produire ses œuvres. Il y a d’ailleurs dirigé la IXe symphonie de Beethoven au cours d’un concert mémorable. Ayant finalement trouvé que la salle ne convenait pas à ses projets, il conçu et fait construire le Festspielhaus, mais en conservant le choix de Bayreuth pour son implantation.

J’avais été frustré en 2019 de ne pouvoir photographier cette salle dans des conditions satisfaisantes ; étant venu avec un minimum de bagages, je n’avais emporté qu’un petit appareil de piètre qualité. Cette fois ci je m’en suis donné à cœur joie, même si les conditions de prise de vue ne sont pas faciles (une salle laissée dans la pénombre pour en conserver les peintures, et un éclairage néanmoins source de fort contraste et de saturation sur les clichés).

Continuons la visite de Bayreuth avec le Château neuf (Neues Schloß), datant également de la princesse Wilhelmine. Il renferme un musée que pas plus qu’en 2019 je n’ai été motivé de visiter (et pourtant j’en aurais eu le temps). Voici donc quelques photos d’extérieur.

Derrière le Neues Schloß se trouve le vaste jardin public de Bayreuth, le Hofgarten. Assez désert à l’heure matinale où je l’ai parcouru.

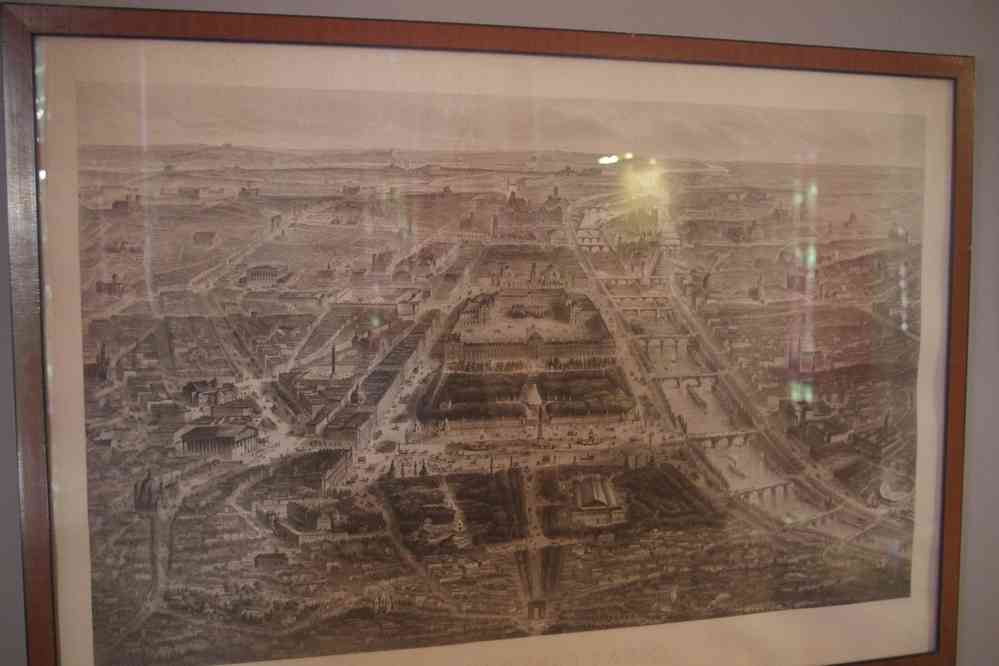

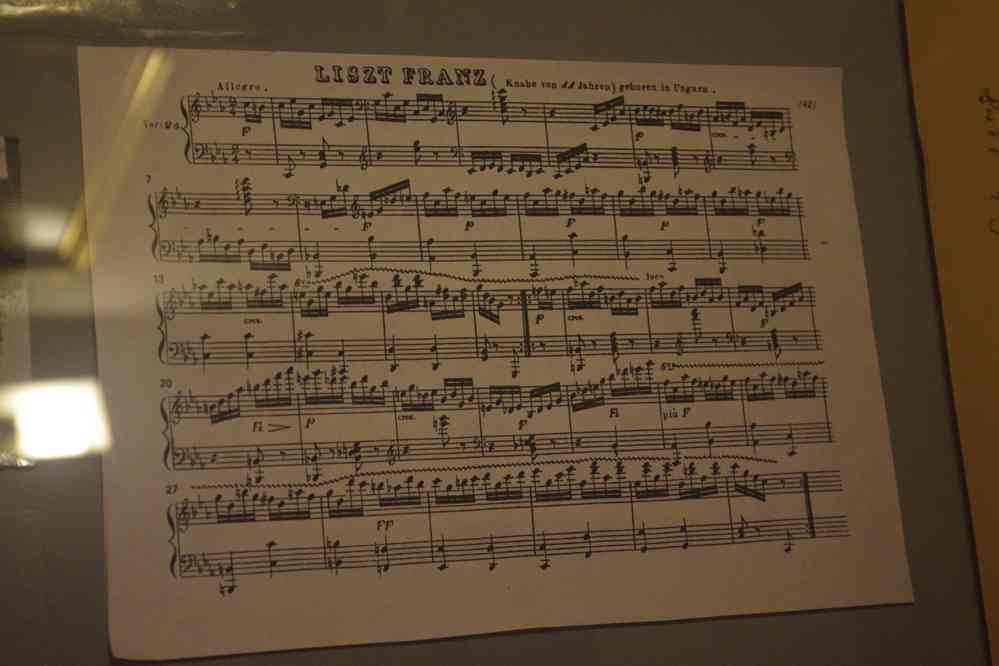

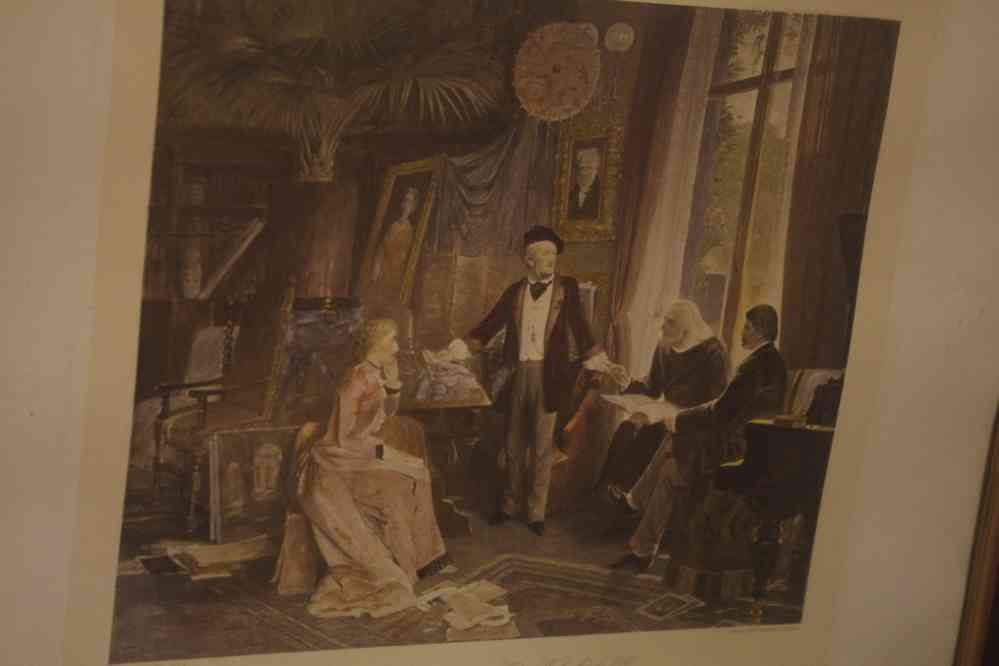

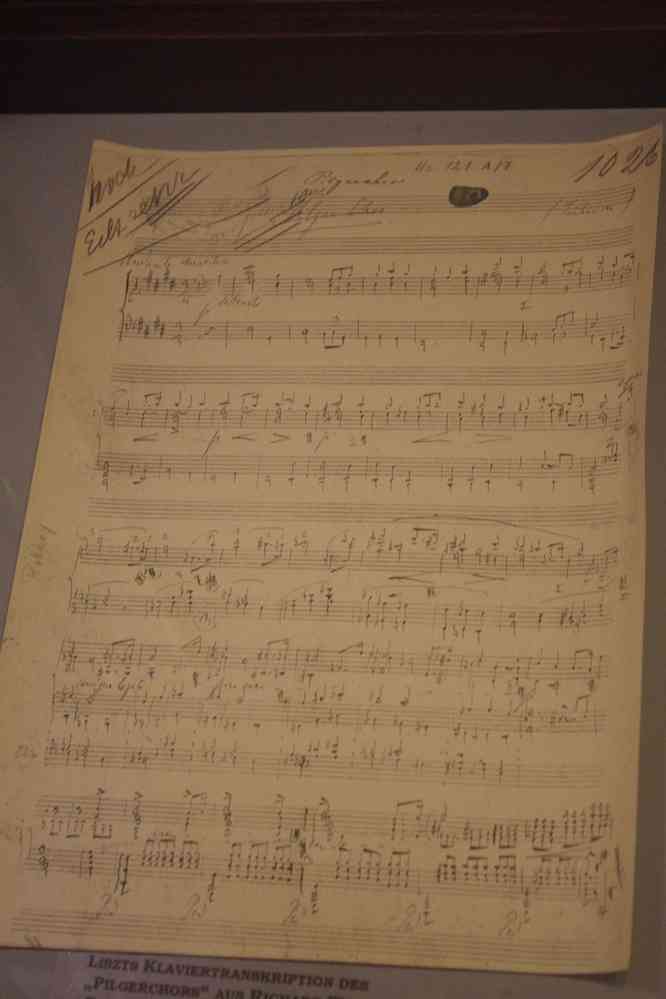

Je terminerai cette première partie de la description de Bayreuth par le musée Franz Liszt, que j’ai de nouveau visité en 2023. Comme la dernière fois, je l’ai trouvé bien plus intéressant que le musée Wagner. Il y avait d’ailleurs davantage de monde qu’en 2019. Le musée n’est pas très grand, et on entend pendant toute la visite, à basse intensité, de la musique de Liszt, des œuvres pour piano qu’à quelques exceptions près je ne parvenais pas à identifier. Voici mes clichés de ce musée, avec dans l’ordre : 1) une gravure montrant Paris à l’époque des grands travaux d’Haussmann ; 2) la contribution de Liszt « gamin de 14 ans », au concours de composition qu’avait lancé en 1819 le compositeur Anton Diabelli, le fameux thème sur lequel Beethoven écrivit à la même époque ses 33 variations. 3) Une gravure montrant Nantes vers 1845, avec la tour du Bouffay disparue peu de temps après. Liszt y a en effet donné un concert en décembre 1845. Cette illustration m’avait particulièrement intrigué quand j’étais venu en 2019 (où je n’avais pas réussi à la reproduire). 4) Une soirée chez Liszt à laquelle participaient Wagner et Cosima (épouse de Wagner et fille de Liszt). 5) Un portrait du compositeur Gioachino Rossini (parmi d’autres portraits de compositeurs) 6) La transcription par Liszt du chœur des Pèlerins (Pilgerchor) de Tannhaüser de Wagner. On notera que Liszt a transposé le passage en mi majeur, alors que dans l’opéra (et contrairement à l’ouverture), il est donné en mi♭ majeur.

La présence de Wagner à Bayreuth

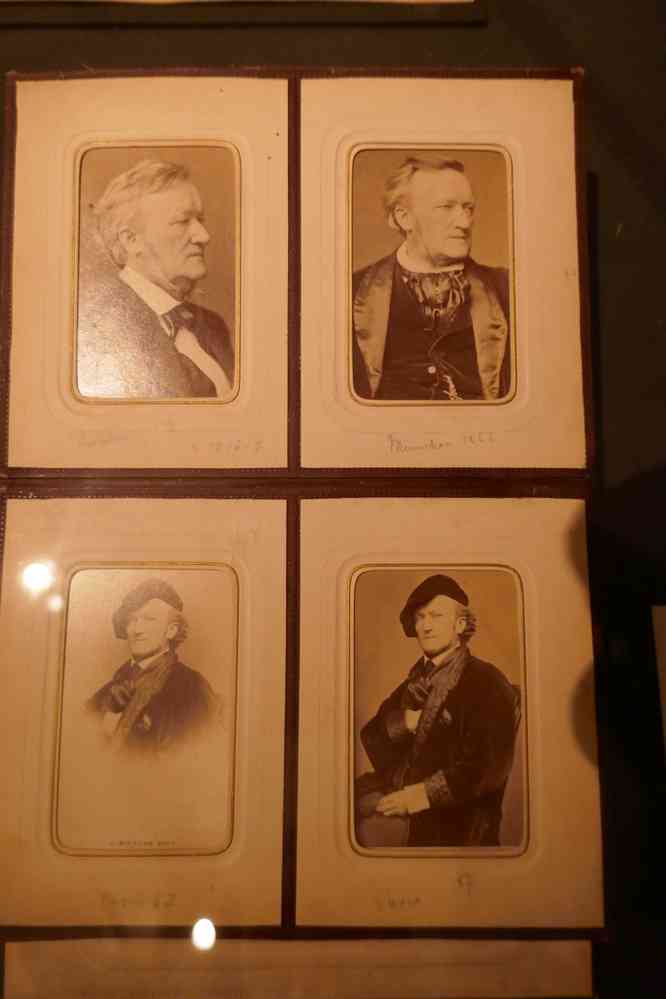

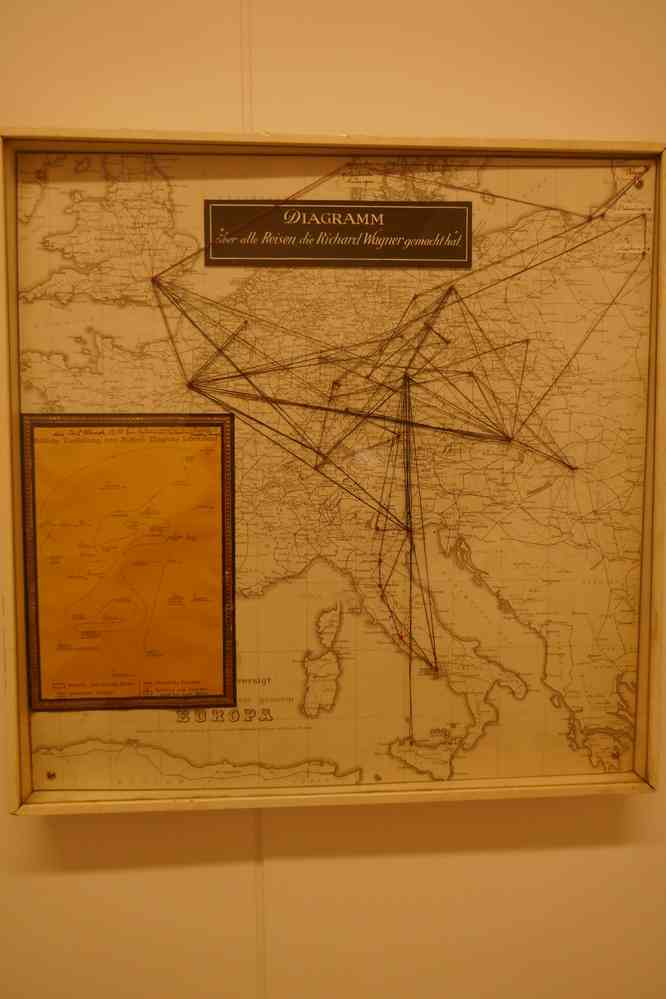

Je suis retourné, faute de meilleure occupation ce jour là, visiter le musée Wagner. Il est organisé dans l’ancienne demeure du Maître, la Wahnfried, ainsi que dans quelques bâtiments annexes.

J’ai de nouveau été déçu par ce musée, peut-être encore plus que la première fois. La fréquentation déjà semblait avoir fortement chuté. L’espace d’exposition sur les festivals, notamment, semblait péricliter. Ci-dessous, deux maquettes du Festspielhaus (l’ensemble de l’édifice et la fosse), ainsi que des illustrations dues à Joseph Hoffmann des mises en scènes originelles du Ring.

Quant à la maison de Richard Wagner proprement dite, elle ne semblait pas avoir évolué. J’y ai retrouvé les mêmes objets que j’avais photographiés en 2019.

Une chose m’a frappé en visitant ce musée : alors que le musée Liszt est baigné dans la diffusion continue d’œuvres (pianistiques) de l’auteur, celui de Richard Wagner est plongé dans un silence quasi religieux. On n’y entend pas la moindre de note de Wagner ! Plus généralement d’ailleurs, j’ai constaté qu’à Bayreuth on n’entend jamais de Wagner en dehors du Festspielhaus. Au point de me demander s’il n’y avait pas quelque chose de délibéré derrière cela, comme si la musique « sacrée » du Maître ne pouvait être jouée que dans son saint des saints.

Ce qui n’empêche pas Wagner d’être omniprésent dans la ville (une présence probablement pesante pour une partie de ses habitants). À commencer par ces petites figurines un peu ridicules que l’on trouve à tous les coins de rue, et jusqu’à la salle à manger de notre hôtel. J’en avais pris une collection en 2019, mais je n’ai pu résister à la tentation de recommencer.

(Évidemment le touriste λ s’assoit sur le banc et se fait photographier en compagnie de Wagner). Je passerai sur les bibelots en tout genre que l’on trouve chez les marchands de souvenirs (bustes, boîtes à musiques, ouvrages, coffrets). J’en ai d’ailleurs rapporté quelques uns, bien que mon appartement ne soit pas extensible.

J’imagine que ces « réponses sur Wagner » s’adressent aux habitants de la ville davantage qu’aux festivaliers.

Enfin, les noms de certaines rues qui sont assez connotés (du moins dans le quartier du Festspielhaus) ; ici le croisement des Nibelungstraße et Meistersingerstraße.

La Colline Verte et le Festspielhaus

Avant d’en venir aux représentations, voici quelques photos de la Colline verte (en allemand Grüner Hügel), en haut de laquelle a été bâti le Palais des Festivals, parfois appelée Colline sacrée par certains wagnérophiles. Les vrais wagnériens devraient paraît-il la gravir à genoux. En tout cas, la première fois que j’y suis monté en 2019, c’était en courant puisqu’il me restait moins d’une demi-heure avant le début de la représentation de Lohengrin ! Néanmoins pour toutes les autres représentations, c’est en bus que j’y suis rendu, empruntant la navette affrétée par l’hôtel. On y perd certainement un certain sens de la tradition (mais cela évite d’essuyer les averses). Les photos ci-dessous ont été prises au matin du 10 août 2023, le seul jour de (relatif) beau temps que j’ai eu à Bayreuth, avant la représentation du Crépuscule des Dieux. Je suis monté sur la colline à pied et j’ai pu prendre ces quelques clichés.

Le Palais des Festivals (ou Festspielhaus, j’ai déjà utilisé la dénomination allemande à maintes reprises sur cette page) qui vu de l’extérieur n’est pas un édifice extraordinaire.

Ce-dessous ce qui semble être une représentation allégorique de l’Anneau (avec en arrière-plan, cette fort pesante exposition permanente consacrée à l’antisémitisme de Wagner). Ainsi qu’un buste de Cosima Liszt-Wagner. Ayant survécu presque cinquante ans à son époux, on lui doit la pérennisation du festival de Bayreuth qu’elle dirigeait d’une main de maître. Gardienne très stricte de la tradition, les décors des représentations (en particulier Parsifal) sont restés inchangés, tels que son époux les avait conçus, tant qu’elle était en vie.

Quelques photos de ces mêmes lieux que j’ai prises juste avant les représentations ou encore aux entractes. Les trois premières pour la Walkyrie et la dernière pour le Crépuscule des Dieux. On notera que le public n’est pas tout jeune et plutôt endimanché…

Je me suis même permis de photographier l’intérieur de la salle : c’est en principe interdit, mais — même en Allemagne — tout le monde le fait, du moins avant le début des représentations.

Les fanfares aux début des actes

Une tradition immuable du festival de Bayreuth : l’appel du public avant l’ouverture des portes, qui n’est pas donné au moyen d’une sonnerie mais par une fanfare placée sur le toit du porche situé devant l’édifice (ou s’il pleut, situation fréquente, sous celui-ci). L’air joué par la fanfare, qui ne dure que quelques secondes, est tiré de l’acte que l‘on va entendre, j’y reviendrai. La fanfare joue trois fois, quinze, dix et cinq minutes avant chaque acte, étant donné que les portes sont définitivement closes à l’heure pile. En général les gens s’amassent devant le théâtre bien avant l’heure de la fanfare, puis soit quittent les lieux sitôt l’air joué, soit attendent la seconde voire la troisième. La règle est que plus on est placé loin des portes de la salle, moins on écoute les fanfares dehors. Les rangées à Bayreuth sont en effet continues d’un bord à l’autre de la salle, sans allée de communication. En général les gens restent debout jusqu’à ce que la rangée soit complète. Par ailleurs les places sont numérotées en partant des bords de la salle (contrairement aux salles françaises), sans séparer les nombres pairs et impairs (avec par contre la mention gauche ou droite). Comme ma place était numérotée 31 j’ai d’abord naïvement pensé qu’elle se trouvait près des portes et ai écouté les deux premières fanfares pour l’Or du Rhin : une grave erreur que je n’ai pas renouvelée.

Lorsque c’est l’heure, une brève sonnerie retentit et les portes sont fermées, dans un claquement, de l’intérieur. Une manœuvre traditionnellement effectuée par une armée de blaue Mädchen (les filles en bleu) dévolues à cette tâche (et qui ensuite assistent à tout l’acte depuis une sorte de strapontin). Sauf que, wokisme oblige, l’équipe d’ouvreuses est maintenant devenue mixte (une nouveauté me semble-t-il depuis 2019). L’obscurité se fait immédiatement et le spectacle commence. On rappelle que l’orchestre est totalement invisible (au point qu’il m’est arrivé de me demander, au début de l’œuvre, s’il y en avait vraiment un !). Par ailleurs la salle n’est pas équipée de surtitrage, comme en France dans ma jeunesse, ou comme en Russie lorsque j’y ai assisté à un opéra en 1992. C’est peut-être la dernière salle en Europe dans ce cas. Un mal pour un bien finalement, demandant certes davantage d’investissement de la part des spectateurs — qui ne s’est pas préparé et ne connaît pas suffisamment l’ouvrage, risque fort de s’ennuyer pendant le spectacle — mais apportant in fine un certain confort visuel et auditif, puis qu’il n’est plus nécessaire de déporter sans cesse le regard vers le panneau d’affichage.

Le choix des airs joués par les fanfares avant les représentations du Ring est paraît-il codifié depuis l’époque de Wagner. J’ai essayé de reconnaître ces airs et j’ai noté ce que j’ai entendu (avec les tonalités telles que je les ai perçues), sans confronter ce résultat avec une quelconque source sur Internet. J’en ai aussi filmé quelques-unes, mais pas toutes. En effet je n’ai pas emporté d’appareil à chaque spectacle, nonobstant le fait que pour Siegfried et la Walkyrie en particulier, la pluie battante interdisait d’écouter la fanfare de l’extérieur (j’avais aussi laissé mon parapluie pour ne pas m’encombrer). Je m’efforçais dans ce cas de me trouver dans le couloir extérieur du théâtre pour tout de même les entendre jouer.

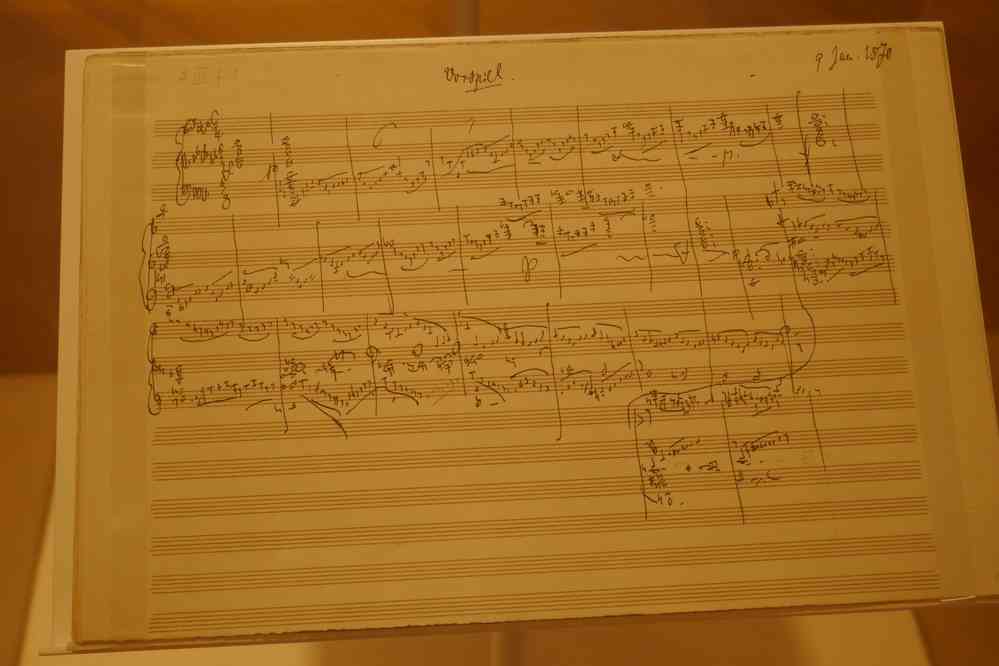

(Les extraits musicaux ainsi que les dénominations des leitmotive sont extraits de la page Wikipedia dédiée, complétée de l’ouvrage de Lavignac et de l’Avant-Scène Opéra).

L’Or du Rhin : thème de l’Or (ut majeur ; en sol majeur dans l’extrait musical)

La Walkyrie, acte I : thème de l’Épée, ut majeur. L’un des leitmotive les plus importants du Ring.

Acte 2 : premières mesures de l’acte (il s’agit d’une version dénaturée du thème de l’épée) (la mineur). Pas d’extrait musical.

Acte 3 : le thème de la Chevauchée, bien évidemment (si mineur). Wikipédia l’appelle « masculinité des Walkyries », une dénomination pour le moins étrange… pour ne pas dire woke.

Siegfried, acte 1 : thème de Siegfried gardien de l’épée (sol mineur) (l’héroïsme de Siegfried selon Wikipedia)

Acte 2 : appel du cor de Siegfried (fa majeur) (sol majeur dans l’extrait musical)

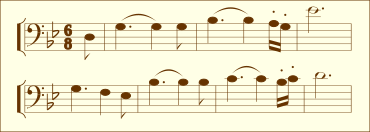

Acte 3 : thème de la paix, joué en la majeur ; nommée appelé l’amour de Brünnhilde par Wikipedia, sa tonalité normale est mi majeur (extrait musical). Ce thème a été réutilisé par Wagner dans Siegfried-Idyll.

Le Crépuscule des Dieux, acte I : la malédiction de l’anneau (sonnant ici en la mineur car commençant par un mi ; normalement, commence sur un fa♯ avec une armure de si mineur, et se termine par une sixte napolitaine). Il s’agit d’un leitmotiv omniprésent dans le Ring.

Remarque : le do à la mesure 4 dans l’extrait musical est normalement un do♮ (erreur de Wikipedia, leur extrait audio pousse le vice jusqu’à reproduire cette faute ce qui est une horreur !). C’est (bien évidemment) un do naturel qui a été joué à Bayreuth.

Acte II : appel au mariage joué en si♭ majeur. Leitmotiv peu connu dont le thème est ici assez méconnaissable ; dans l’opéra on l’entend plutôt en do majeur. Appelé « les jumeaux » par Wikipedia ce qui à mon avis est une erreur.

Acte III : Thème du Walhalla, ré♭ majeur. Thème introduit dès l’Or du Rhin et lui aussi omniprésent, mais, étonnamment, la fanfare ne le joue que pour l’ultime acte du Ring. Wagner avait fait concevoir (par Adolphe Sax) un nouvel instrument (appelé tuba wagnérien ou tuben), expressément pour jouer ce thème.

Le spectacle du Ring

Pour résumer ce que j’ai vu et entendu à Bayreuth : un spectacle de très grande qualité au niveau musical ; et une catastrophe en ce qui concerne la mise en scène.

Contrairement à ce que j’avais fait en 2019, je me suis ici procuré le programme détaillé, lequel à ma grande surprise était trilingue, allemand, anglais, et français ! Ce qui m’a permis de ne rien perdre des élucubrations du metteur en scène. Toute sa mise en scène se basait sur une dénaturation du propos du Ring, présentée en début du programme. Le rapt de l’or par Alberich devenait ici un rapt d’enfant, d’où la présence de mômes sur scène pendant les deux premiers opus (l’enfant une fois adulte était censé devenir Hagen). Dans la Walkyrie on a eu droit une Sieglinde enceinte (n’importe quoi !). La chevauchée des Walkyries devenait un salon de beauté (enfin façon de parler parce que question beauté…). Dans Siegfried Fafner était joué par un vieillard grabataire dans une maison de retraite que Siefried assassinait à un moment sans sembler savoir pourquoi (comme dans l’ouvrage de Wagner, effectivement). On note que le Waldvogel (l’oiseau de la forêt) était joué par une jeune et jolie infirmière, à laquelle Siegfried faisait d’ailleurs la cour, et qui après être restée muette une bonne demi-heure se mettait brusquement à chanter. Peut-être le seul moment poétique de toute cette mise en scène, enfin la seule partie qui m’a (un peu) plu. Dans le dernier acte, la personnalisation humaine de Grane (le coursier de Brünnhilde) par un type à queue de cheval, n’est rien d’autre qu’une pure ineptie. Mais on garde le pire pour le Crépuscule, avec une dénaturation complète à la sauce woke de la scène d’adieu entre Siegfried et Brünnhilde (transformée en scène de ménage aux relents féministes). À la fin de l’acte Siegfried (censé déguiser sa voix) est carrément remplacé par Gunther, sans doute pour donner quelque cohérence à ces élécubrations dont on a pourtant depuis longtemps perdu le fil. L’acte suivant a donné dans le vulgaire en montrant une fornication entre Siegfried et Gutrune. Mais le pire avait été réservé pour le dernier acte qui se déroulait dans une sorte de piscine lugubre (laquelle m’a un peu rappelé l’acte II de Tristan dans ce même lieu), la scène de chasse étant remplacée par une scène de pêche (quelle idée géniale !) avant une conclusion dont tout embrassement du Walhalla avait disparu, remplacé par la pendaison d’une effigie de Wotan. Ouais. Il y a quand même eu pas mal de huées dans la salle, pour cela Bayreuth n’a rien à envier à l’opéra de Paris.

Pour ce qui est de l’interprétation musicale, on a eu une remarquable performance de l’Américaine Catherine Foster en Brünnhilde dans les journées 1 et 3. Laquelle a exécuté magistralement (et même avec désinvolture) son Walkürenruf d’entrée en matière pour lequel tout le monde l’attend au tournant. Bizarrement, ce n’était pas elle qui chantait Brünnhilde dans Siegfried, un rôle pourtant nettement plus bref (peut-être indigne d’elle ?). En tout cas sa remplaçante, Daniela Köhler, était parfaite elle aussi. Wotan (Tomasz Konieczny) était remarquable aussi, lequel a joué ses trois rôles, tenant sans problème la distance notamment à la fin de la Walkyrie. J’ai été moins convaincu par les interprétations de Siegmund (Klaus Florian Vogt) et de Siegfried (Andreas Schager), qui certes avaient du coffre mais qui ne chantaient pas toujours très juste. Il y a deux contre-ut dans le Crépuscule (sans compter un troisième facultatif dans Siegfried sur lequel il a été fait une croix), et manifestement l’interprète n’était pas capable de le chanter. Enfin la direction d’orchestre par le chef finlandais Pietari Inkinen, impeccable. On sait qu’à Bayreuth l’acoustique est particulière et permet à l’orchestre de ne pas couvrir les voix. Un avantage que l’on peut apprécier tout au long des représentations… sauf à un moment : la fameuse chevauchée des Walkyries, qui du coup, apparaît moins percutante que ce à quoi on est habitué.

Bamberg

J’ai mis à profit la dernière journée dépourvue de spectacle (le mercredi 9 août 2023) pour effectuer une une excursion dans la ville médiévale de Bamberg. Bamberg est une ville de 80 000 habitants, située au bord de la rivière Regnitz, à environ 50 km au nord de Nuremberg et une trentaine de kilomètres (à vol d’oiseau) à l’ouest de Bayreuth. J’ai choisi cette ville notamment parce qu’il existe des trains directs la reliant à Bayreuth, en 1h10 environ. Des trains qui ne passent pas par Nuremberg mais qui contournent le massif de Haute-Franconie par le nord, au moyen d’une voie unique et non électrifiée (passant par Neuenmarkt-Wirsberg — où l’on peut apercevoir à quai une antique locomotive à vapeur, mais je n’ai pas réussi à dégainer assez vite — puis Kulmbach, Burgkunstadt, et enfin Lichtenfels). J’ai par contre pu photographier depuis le convoi (au téléobjectif et en roulant !) cette magnifique église baroque qui semble isolée en pleine forêt. Renseignements pris, il s’agit de la basilique des Quatorze-Saints (Vierzehnheiligen Basilika), un autre haut lieu (spirituel et) touristique de la région, malheureusement inaccessible sans voiture.

Bamberg (parfois appelée Babenberg en français) est une ville catholique, siège d’un archevêché, dotée d’une spectaculaire cathédrale du XIIe siècle flanquée de quatre clochers, ainsi que d’un hôtel de ville du XVIe siècle bâti sur une île de la Regnitz, magnifiquement décoré. La ville, inscrite au patrimoine de l’Unesco, a miraculeusement échappé aux bombardements de la Seconde Guerre Mondiale. J’ai eu la chance de visiter la ville sous une météo en voie d’amélioration, avec en particulier de belles éclaircies l’après-midi.

La gare de Bamberg est située au nord-est de la ville, à une vingtaine de minutes à pied du centre. J’ai dû franchir le bras principal de la Regnitz, à cet endroit assez large et canalisée (elle fait partie du canal Rhin — Main — Danube). Le premier édifice que j’ai visité est l’église paroissiale (catholique) St. Martin (XVIIᵉ s), située sur la place du Grüner Markt. On notera la différence de météo entre le cliché du matin et celui de l’après-midi.

On arrive ensuite très vite au joyau architectural de la ville, son ancien hôtel de ville (Altes Rathaus), bâti entre 1461 et 1467.

L’édifice sert actuellement de musée (un musée de la porcelaine que je me suis abstenu de visiter). Voici d’autres clichés de l’hôtel de ville que j’ai pris au cours de mes pérégrinations (en particulier, à droite, un détail des sculptures du porche).

Comme j’ai eu un peu de temps, dans l’après-midi, pour me balader dans les ruelles du centre, j’ai ai profité pour rechercher d’autres ponts traversant le petit bras de la Regnitz, histoire de photographier l’hôtel de ville sous des angles plus inhabituels. Côté amont, l’édifice est flanqué d’une maison à colombages (la Rottmeisterhaus) dont on se demande si elle tient par l’opération du Saint-Esprit. L’histoire ne dit pas combien de fois elle a été inondée depuis sa construction.

Direction ensuite la colline où est bâtie la cathédrale, un peu à l’écart du cœur de ville (dans une configuration qui fait un peu penser à Prague). Faisant face à la cathédrale (sur la Domplatz), se trouve la Neue Residenz, vaste complexe architectural du XVIIe siècle.

On remarquera qu’il n’y a pas de trottoir sur cette place : seuls des clous — qu’on ne remarque pas au premier abord — délimitent la chaussée. C’est assez perturbant (mais les — rares — automobilistes sont probablement habitués).

Je confesse avoir commis un grave manque dans mon « travail » de photographe. Je n’ai pas été fichu de prendre un cliché de la cathédrale sur lequel soient visibles ses quatre tours ! Je suis obligé de me rabattre sur Wikipedia. La honte…

La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Georges de Bamberg, bâtie entre les XIᵉ et XIIIᵉ siècles, est de style roman tardif et gothique.

Je dois quand même reconnaître que je n’ai pas été tellement subjugué par cette cathédrale (qui tout chauvinisme mis à part), n’arrive pas à la cheville de Chartres, d’Amiens ou de Beauvais, voire de Paris avant l’incendie. Elle présente toutefois quelque intérêt architectural, notamment en raison de la présence, déjà mentionnée dans ces lignes, de deux chœurs (l’un roman l’autre gothique). Sous l’un des chœurs se trouve une crypte dont l’accès est interdit au public.

On trouve à l’intérieur de la cathédrale quelques ouvrages remarquables (notamment par leur importance historique), en particulier le tombeau d’Henri II et de son épouse Cunégonde (Henri II dit le Boiteux, empereur du Saint-Empire, 973-1024 ; Sainte Cunégonde, ca 975 - 1033).

Autre ouvrage remarquable, cette statue équestre grandeur nature du XIIIᵉ siècle, le cavalier de Bamberg (der Bamberger Reiter). Elle représenterait saint Étienne (969-1038), premier souverain de Hongrie. Également, ci-dessous à droite, cette femme aux yeux bandés, « allégorie de la synagogue » (je n’ai pas saisi le message).

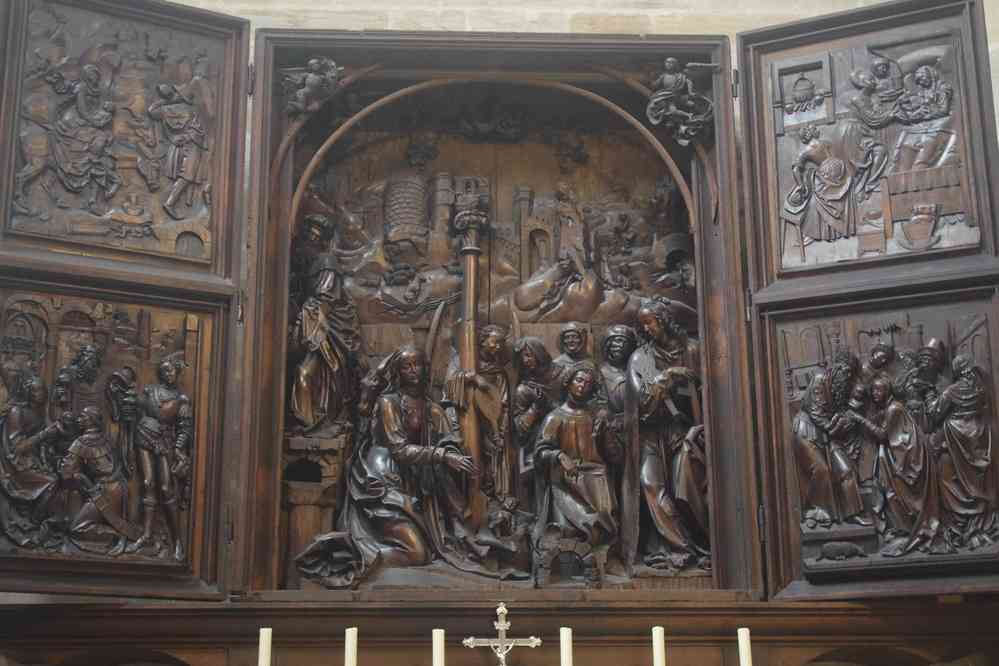

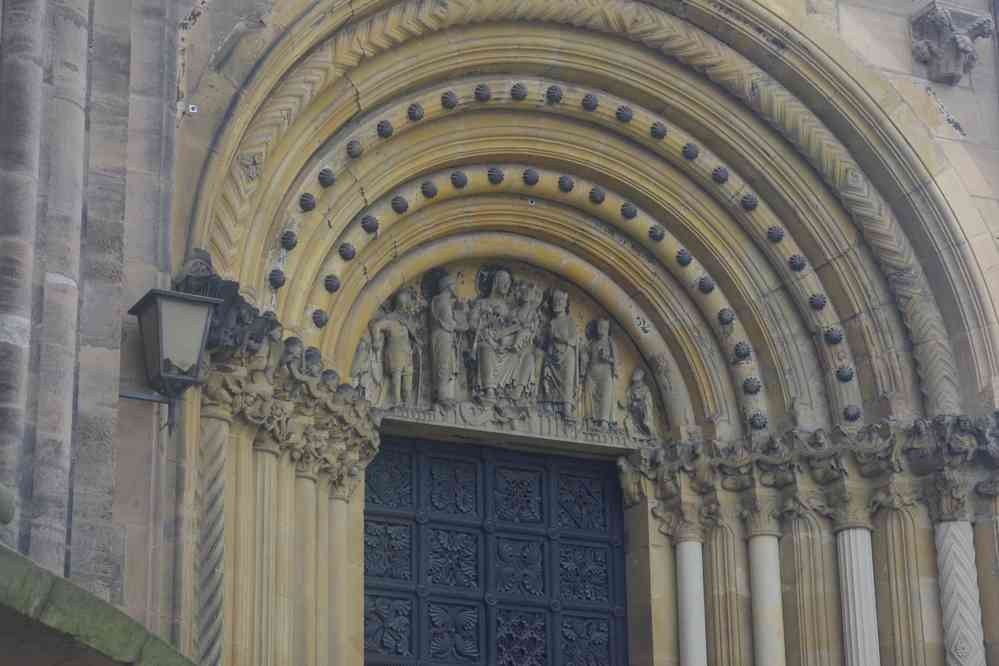

Encore quelques œuvres photographiées à l’intérieur puis à l’extérieur de la cathédrale. On retrouve notamment une œuvre de Veit Stoß, le retable de la Nativité (1523). Les deux portails de la cathédrale sont dénommés respectivement, portail d’Adam et Ève, et portail des Princes (Fürstenportal).

J’ai poursuivi ma visite de la ville malgré l’heure du déjeuner (une manière comme une autre d’éviter la saturation touristique). Ci-dessous la cour du palais épiscopal (Alte Hofhaltung) dans laquelle je suis entré brièvement. Elle est entourée de bâtiments gothiques à colombages. Malheureusement (pour les photos) le soleil était du mauvais côté.

Direction ensuite la Neue Residenz dont j’ai déjà parlé, je cherchais une vue panoramique sur la ville. Mais ce n’est pas le meilleur endroit. On note sur ce vaste édifice la présence de nombreuses fenêtres en trompe-l’œil.

On aperçoit en arrière-plan de la photo précédente le Michaelsberg (mont Saint-Michel), où se trouve une vaste église abbatiale qui domine toute la ville (et dont le caractère quasi-inaccessible fait vraiment penser, encore une fois, à la cathédrale de Prague). Elle était malheureusement en restauration au moment de la visible, avec impossibilité totale d’y pénétrer. mais je me suis tout de même rendu sur les lieux (ci-dessous deux photos prises en chemin, je suis monté par l’Obere Karolinenstraße).

J’ai tout de même pu accéder à la terrasse attenant à cette ancienne abbaye bénédictine. Belle vue sur le cœur de ville et sur la cathédrale que l’on domine maintenant, partiellement masquée par la Neue Residenz. Les vignes au premier plan ne laissent pas de susciter des questions, l’histoire ne dit pas si l’objectif est de rivaliser avec la piquette de Montmartre.

Retour ensuite vers le centre historique où j’ai trouvé une pizzeria pour me requinquer un peu. L’essentiel des visites que j’avais prévues était terminé, mais il me restait encore du temps avant l’heure de mon train, que je me suis efforcé de tuer en parcourant (encore) les rues de la ville.

Visite au passage de quelques églises, ici l’église Notre-Dame (ou Obere Pfarre, la haute paroisse). Elle date du XIVe siècle mais a été profondément remaniée au XIXe.

L’église Saint-Étienne au loin (St.Stephan), près de laquelle je me suis ensuite rendu. Il s’agit d’une église protestante. À droite, un panneau signalant que le philosophe Hegel a vécu à cet endroit.

Quelques photos prises à proximité de la cathédrale, dont je me suis de nouveau approché sans véritablement y retourner.

Et je terminerai avec cet étrange édifice bâti les pieds dans l’eau. Il semble qu’il s’agisse d’un ancien abattoir (Alter Schlachthof). Le bâtiment n’est pas signalé dans le Guide vert et Google Maps indique pour cet endroit « université de Bamberg ». J’imagine tout de même mal des amphis (voire des AG étudiantes ?) se tenir là dedans.